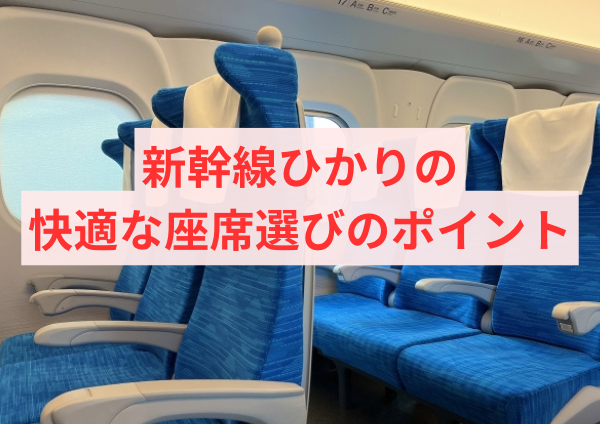

新幹線ひかりの座席選びのポイント

快適な新幹線ひかり座席の種類とは?

新幹線ひかりには、グリーン車、普通車指定席、普通車自由席の3つの座席タイプがあります。それぞれの座席には異なる特徴があり、乗車目的や予算に応じて選択することが重要です。

グリーン車は広々とした座席と静かな車内環境が魅力で、長時間の移動でも快適に過ごせます。普通車指定席は自由席よりも確実に座れる利点があり、繁忙期には特におすすめです。

自由席は価格が安いというメリットがあり、早めに並べば比較的良い座席を確保することも可能です。

おすすめの号車とそのメリット

新幹線ひかりの号車によって座席の配置や利便性が異なります。例えば、グリーン車がある6号車は、座席が広く、快適な旅を楽しめます。また、静かに過ごしたい方には、比較的空いている車両を選ぶのもおすすめです。

普通車指定席の中では、13号車や14号車はビジネス利用者が少なく、比較的落ち着いて座れる傾向があります。自由席を利用する場合、1〜3号車は自由席のため混雑しやすいですが、始発駅から乗車する場合は座れる可能性が高くなります。

自由席と指定席の違いと選び方

自由席と指定席の大きな違いは、座席を確保できるかどうかです。自由席は予約不要で比較的安価ですが、混雑時には座れない可能性があります。一方、指定席は事前に予約できるため確実に座れますが、その分料金が高くなります。

また、繁忙期や長距離移動の際は、指定席を利用する方が快適に過ごせるでしょう。短距離移動であれば自由席でも十分ですが、座れるかどうかのリスクを考慮する必要があります。

新幹線ひかりの座席配置と特徴

号車ごとの座席配置と特徴

新幹線ひかりの各号車には、それぞれ異なる座席配置があります。例えば、1〜3号車は自由席で、乗車率が高い時間帯は混雑しやすい傾向があります。一方、4〜15号車は指定席となっており、事前に予約をしておくことで確実に座席を確保できます。グリーン車がある6号車は、座席が広く快適な環境が整っており、長距離移動に適しています。また、特定の号車には多目的室や車椅子対応席が設置されているため、身体の不自由な方や特別な配慮が必要な方にとって便利な選択肢となります。

1人でも2人でも快適な席の選び方

1人で移動する場合は、通路側と窓側のどちらが好ましいかを考慮するとよいでしょう。窓側の席は、景色を楽しみながら移動できるメリットがありますが、通路側の席は席を立ちやすく、荷物の出し入れがしやすい点が魅力です。また、N700系では窓側の席にコンセントが設置されているため、ビジネス利用にも向いています。

2人で移動する場合、2人並びで座れる座席を確保するのがポイントです。自由席では先に並んでいれば隣同士の席を確保しやすいですが、指定席を事前に予約することで確実に座ることができます。特に、グリーン車や指定席の2列シートは、広々としたスペースで快適に過ごせるためおすすめです。

子供連れやベビーカー利用時のおすすめ座席

子供連れやベビーカーを使用する場合、座席の選び方が重要です。多目的室が近くにある座席や、車両の端のスペースが広い座席を選ぶと、ベビーカーを折りたたまずに収納できる場合があります。また、トイレやおむつ替えスペースの近くに座ると、小さな子供がいる場合でも移動しやすくなります。さらに、家族連れが多い車両を選ぶことで、周囲に気を遣わずリラックスして過ごせる環境を確保しやすくなります。

快適さを求めた新幹線ひかりの座席

静かで快適な座席の選び方

新幹線ひかりで静かに快適に過ごすためには、座席の選び方が重要です。一般的に、グリーン車や指定席の中でも、乗降口から離れた席を選ぶと比較的静かな環境で過ごせます。また、平日の昼間や深夜の時間帯は乗客が少なく、より落ち着いた移動が可能です。座席の周囲の環境も考慮し、静かな車両を選ぶことで快適な旅を楽しめます。

窓側と通路側それぞれのメリット

窓側の座席は、新幹線の景色を楽しみながら移動できる点が魅力です。特に、富士山が見える区間では窓側の座席が人気です。また、壁に寄りかかることができるため、長時間の移動でもリラックスしやすいのがメリットです。さらに、N700系では窓側の座席にコンセントが設置されており、ノートパソコンやスマートフォンを充電しながら移動するのに便利です。

一方、通路側の座席は移動のしやすさが特徴です。トイレやデッキに行きやすく、乗り降りの際に他の乗客に迷惑をかけにくいため、頻繁に移動する人に向いています。また、広々とした足元スペースが確保しやすく、荷物を持ち込んでも移動がスムーズに行えます。

快適な過ごし方と荷物スペースの確保

新幹線で快適に過ごすためには、荷物の収納方法も重要です。座席の上部には網棚があり、大きな荷物を収納できます。特に、大きなスーツケースを持ち込む場合は、最後部座席の後ろのスペースを利用すると邪魔になりにくくなります。N700系の一部車両では、座席の下にも荷物を置くことができるため、小型のバッグを収納するのに適しています。

さらに、長時間の移動に備えて、ネックピローやブランケットを持参するとより快適に過ごせます。特に、冷房の強い車両では羽織れるものがあると便利です。周囲の環境を考慮しながら、自分に合った座席を選び、静かで快適な時間を過ごしましょう。

新幹線ひかりの車両別おすすめ座席

N700系と700系の座席の違い

N700系と700系では、座席の構造や快適性に違いがあります。N700系は最新の技術を取り入れ、より静かで滑らかな乗り心地を実現しています。特に、N700Aではシートのクッションが改良され、長時間の乗車でも疲れにくい設計になっています。また、全席にコンセントが設置されているため、パソコンやスマートフォンを充電しながら利用することが可能です。対して700系は、N700系に比べると古いモデルではありますが、シートの幅が若干広めに作られているため、座席スペースを重視する方には適しています。

グリーン車の特徴とメリット

グリーン車は、普通車と比べて座席が広く、リクライニングの角度も大きいため、快適な旅を楽しむことができます。特にN700系のグリーン車は、レザー調の高級感あふれるシートが採用されており、長時間の乗車でも快適に過ごせる工夫が施されています。また、ひじ掛けには個別のドリンクホルダーが設けられており、飲み物を安定して置ける点も魅力です。さらに、グリーン車専用の静音設計により、落ち着いた環境で移動できるため、仕事や読書をする方にもおすすめです。

編成による座席の変化と選び方

新幹線ひかりの編成によって、座席の配置や快適性が変わります。N700系では3列+2列の座席配置が一般的ですが、一部の編成ではグリーン車の座席配置や足元スペースが異なることがあります。また、座席を選ぶ際には、静かに過ごしたい場合は車両の端を避ける、荷物を多く持っている場合は最後部座席を選ぶなどの工夫が有効です。特に、窓側の席は景色を楽しみたい方に適しており、富士山が見える区間では人気の座席となっています。

新幹線の予約方法と注意点

無料で座席を確保する方法とは?

新幹線ひかりの座席を無料で確保するためには、いくつかの工夫が必要です。まず、自由席を利用する場合、始発駅で早めに並ぶことで確実に座れる可能性が高まります。特に、朝や昼のピーク時間を避けることで、より快適な席を確保しやすくなります。

また、特定のキャンペーンやポイントを活用することで、指定席を無料で予約できる場合もあります。例えば、JR東海が提供するEX予約サービスでは、一定のポイントを貯めると無料でグリーン車にアップグレードできることもあります。

他にも、クレジットカードの特典や旅行会社が提供する特典付きのチケットを利用すると、座席を追加料金なしで確保できるケースもあります。定期的にJR東海の公式サイトや旅行代理店の情報をチェックして、お得な方法を活用しましょう。

事前予約で選べる座席の種類

事前予約では、窓側、通路側、前方や後方の座席など、さまざまな種類の座席を選択できます。特に、新幹線の公式予約システム「スマートEX」や「EX予約」では、事前に好きな座席を指定できるため、旅行や出張の計画を立てやすくなります。

指定席を選ぶ際には、富士山が見える座席(E席)や、足元スペースが広い最前列・最後列の席など、目的に応じた選択が可能です。また、N700系では、全席にコンセントが設置されているため、ビジネス利用の方は特に窓側の席を予約すると快適に過ごせます。

さらに、事前予約を活用すると、静かに過ごせる車両や、荷物スペースが確保しやすい座席も選択可能です。特に長距離移動を予定している場合は、早めに予約することで、より快適な席を確保できるでしょう。

人気の号車を予約するコツ

新幹線ひかりの中でも、特に人気のある号車を予約するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。まず、グリーン車は座席の快適性が高く、静かに過ごしたい人に人気があります。したがって、週末や長期休暇の前後は早めの予約が必要です。

また、普通車指定席の中では、車両の中央部分に位置する座席が人気です。これは、乗降口から遠く、比較的静かに過ごせるためです。特に、13号車や14号車はビジネス利用者が多く、落ち着いた環境を求める方にはおすすめです。

さらに、予約を成功させるコツとして、チケット販売開始直後に申し込むことが挙げられます。通常、指定席の予約は1ヶ月前から可能になるため、事前にスケジュールを確認し、希望する座席を確保しましょう。

オンライン予約システムを利用する際は、座席表を見ながら好みの席を選ぶと、より快適な旅が実現できます。

新幹線ひかりの景色を楽しむ座席選び

富士山を楽しむための窓側座席

新幹線ひかりに乗る際、富士山を楽しむには窓側の座席を選ぶことが重要です。特に、東京から名古屋方面へ向かう際には、E席(5列シートの場合)またはD席(4列シートの場合)を選ぶと、富士山がよく見えます。逆に、名古屋から東京へ向かう場合は、A席を選ぶと山の景色を楽しむことができます。

富士山が最も美しく見える時間帯は、朝から午前中にかけてです。特に、冬場は空気が澄んでおり、遠くからでもくっきりとした姿を見ることができます。晴れた日には、新幹線の車窓から壮大な富士山の全景を楽しむことができるため、座席を選ぶ際には天気予報もチェックすると良いでしょう。

車窓からの景色が良い区間

新幹線ひかりの車窓から楽しめる絶景は、富士山だけではありません。例えば、静岡県を通過する際には駿河湾の美しい海の景色を眺めることができ、浜松周辺では広がる田園風景が心を癒してくれます。また、京都付近では歴史的な寺院の屋根が遠くに見えることもあります。

他にも、三河湾を望める愛知県の区間では、天気が良ければきらめく海が車窓から広がります。特に、夕暮れ時にはオレンジ色に染まる空と海のコントラストが美しく、旅の風情をより一層高めてくれます。

おすすめシートとその予約方法

富士山の眺望を確実に楽しむためには、指定席を予約するのがおすすめです。予約時には「E席」または「A席」を指定すると、確実に窓側の席を確保できます。自由席でも同じ景色を楽しむことは可能ですが、繁忙期には混雑しやすいため、早めに乗車して席を確保する必要があります。

指定席の予約は、インターネットの新幹線予約サイトや駅の窓口、券売機などで行うことができます。また、EX予約やスマートEXを利用すると、オンラインで手軽に座席指定ができ、快適な旅の計画が立てやすくなります。

さらに、長時間の移動を快適にするために、座席のクッションやネックピローを持参するのも良いでしょう。景色を眺めながらリラックスできる環境を整え、最高の新幹線の旅を楽しんでください。

出張利用時の新幹線ひかりの座席選び

仕事に最適な快適空間の確保

新幹線ひかりで快適に仕事をするためには、座席の選び方が重要です。特に、静かで落ち着いた環境を確保することで、集中して業務に取り組むことができます。グリーン車は、座席間隔が広く、静音性にも優れているため、仕事をするには最適な環境が整っています。また、指定席でも比較的静かな号車を選ぶことで、周囲の騒音を最小限に抑えられます。

移動中の作業をスムーズに行うためには、ノートパソコンやスマートフォンの充電環境も重要です。N700系の新幹線では、窓側の座席にコンセントが設置されており、長時間の作業にも対応できます。さらに、車両内のWi-Fiを利用することで、インターネット環境を確保しながら業務を行うことが可能です。

ビジネス利用に向く号車の選択

新幹線ひかりの中でも、ビジネス利用に適した号車を選ぶことで、より快適な環境を確保できます。一般的に、自由席は観光客や家族連れが多く、会話や荷物の出し入れで騒がしくなることがあります。そのため、指定席を選ぶのがおすすめです。

特に、6号車や7号車は、比較的静かで落ち着いた環境が整っており、ビジネスマンの利用が多い号車となっています。さらに、13号車や14号車は混雑が少なく、快適に過ごせるため、集中して仕事をしたい方に向いています。

仕事をしやすい座席の配置

仕事をしやすい座席を選ぶ際には、窓側か通路側かも考慮する必要があります。窓側の席は、壁に寄りかかりながら落ち着いて作業ができるほか、コンセントが設置されているため、パソコン作業をする方に最適です。また、景色を楽しみながらリラックスしつつ業務を進めることができます。

一方、通路側の席は、席を立ちやすいというメリットがあります。頻繁に電話をする必要がある場合や、トイレやデッキへ移動する機会が多い方には通路側がおすすめです。また、最前列の座席は足元のスペースが広いため、荷物を置きながら作業をしたい場合に適しています。

新幹線ひかりを利用してビジネスを効率的に進めるためには、座席選びに加えて、周囲の環境にも配慮することが大切です。ノイズキャンセリングイヤホンを使用する、必要な書類を事前に準備しておくなどの工夫をすることで、移動時間を有効に活用することができます。

新幹線ひかりの混雑時の座席の選び方

混雑を避けるための移動方法

新幹線ひかりの混雑を避けるためには、移動のタイミングとルート選びが重要です。特に、繁忙期や週末は自由席が混雑しやすいため、指定席を利用するか、時間帯をずらすのが効果的です。例えば、早朝や深夜の便は比較的空いていることが多く、ゆったりとした移動が可能です。また、新幹線の中間駅からの乗車を検討すると、より快適に座席を確保できる場合があります。

自由席での上手な座席の取り方

自由席で確実に座るためには、乗車前に列の先頭に並ぶことが基本です。特に始発駅からの乗車であれば、早めに並ぶことで座席を確保しやすくなります。自由席がある1〜3号車は混雑しやすいため、最も空いている号車を選ぶことも重要です。

また、乗車直前に乗客がどの車両に並んでいるかを確認し、比較的空いている列に移動するのも有効な戦略です。平日の日中や、休日の夜間は比較的空いている傾向があるため、その時間帯を狙うと快適に移動できます。

累計乗車人数に応じたおすすめ座席

混雑時の座席選びでは、累計乗車人数を考慮することが重要です。例えば、東京から名古屋・大阪方面へ向かう場合、東京駅を出発した直後の新幹線は乗車率が高くなる傾向があります。そのため、途中駅から乗車する場合は、比較的空いている車両の最後尾の座席を選ぶと座れる確率が上がります。

また、通路側の座席よりも窓側の座席の方が長時間座れる可能性が高いため、自由席でもできるだけ窓側の席を狙うのが賢明です。加えて、指定席の場合は、端の車両や最後尾の席を選ぶことで、比較的落ち着いた環境で移動できるでしょう。

家族旅行に最適な新幹線ひかりの座席

子連れ旅行時の便利な設備と配置

新幹線ひかりには、小さなお子様連れの方が快適に過ごせるための設備が充実しています。例えば、多目的室が設置されている車両では、授乳や赤ちゃんの休憩に利用することができます。また、トイレにはおむつ替えシートが備えられており、赤ちゃんのお世話がしやすくなっています。さらに、車両の端には広めのスペースが確保されている場合が多く、ベビーカーを折りたたまずに置けることもあります。

授乳やおむつ替えなどの配慮

新幹線ひかりの一部の車両には、授乳を必要とする方のための多目的室が設置されています。乗車前に車掌に声をかければ、使用できる場合が多いため、安心して赤ちゃんをケアできます。また、おむつ替えに関しては、ほとんどのトイレに折りたたみ式のおむつ替え台が設置されており、衛生的に利用できます。加えて、トイレ付近の座席を選ぶことで、急なトイレの際にもスムーズに対応できます。

快適に過ごすためのおすすめ車両

子連れ旅行を快適にするためには、座席の選び方が重要です。比較的静かで落ち着いた環境を求めるならば、グリーン車の利用も選択肢の一つです。また、自由席よりも指定席を確保することで、安心して座ることができるでしょう。さらに、エレベーターやトイレが近い車両を選ぶと、移動の負担を軽減できます。家族連れが多く利用する車両では、周囲の理解も得やすく、リラックスした移動が可能となります。