はじめに

共働きママが保育を必要とする理由とは?

現代の共働き家庭では、子どもの保育を必要とするケースが非常に増えています。働きながら育児を両立するには、信頼できる保育のサポートが不可欠です。

この記事の目的と概要

本記事では、「保育を必要とする理由」を実際の共働きママの体験や例文を交えてわかりやすく解説します。保育園への申し込みや自己PRにも使える情報を盛り込みました。

保育を必要とする理由の具体例

就労状況に応じた保育の必要性

共働き家庭では、両親がともにフルタイムで働いているケースが多く、朝から夕方まで職場に拘束されるため、子どもを家庭内で見守ることが困難です。また、残業や通勤時間を含めると、実質的に子どもと過ごせる時間は限られます。こうした状況において、日中の子どもの安全と成長を保障するには、保育園の存在が不可欠です。さらに、両親のどちらかがパート勤務やシフト制であっても、勤務時間が不規則な場合には、預け先の確保が必要になります。

家庭の事情による保育の要請

共働きとはいえ、家庭の状況はさまざまです。たとえば、近隣に祖父母が住んでいても高齢や健康上の理由からサポートが難しいことがあります。また、在宅勤務をしている親でも、会議や業務に集中しなければならないため、子どもの世話との両立に限界があります。こうした場合でも、子どもにとって安定した生活リズムと社会的な関わりを提供するために、保育の必要性は高まります。

共働きママの実体験に基づく例文

例文:夫婦ともにフルタイム勤務で、平日は8時から18時まで仕事をしており、自宅での保育が困難です。さらに、職場が自宅から遠く、通勤に1時間以上かかるため、朝の送り迎えにも対応できる保育施設の利用が不可欠です。地域の保育施設を活用し、子どもが安心して過ごせる環境を整えたいと考えています。また、子どもには集団生活の中で社会性を身につけてほしいという想いもあり、保育園の教育的側面にも期待しています。

保育士や保育園の役割

保育士が育児をサポートする意義

保育士は、子どもの心身の発達や情緒面を支える専門家として、日々の保育活動を通じて子どもの成長を促します。遊びや生活習慣の指導、社会性の形成など、保護者だけでは難しい側面にも丁寧に対応してくれる存在です。また、保護者とこまめに連携を取りながら子どもの変化を共有し、家庭での子育てにもプラスの影響を与えてくれます。忙しい共働き家庭にとって、信頼できる保育士の存在は心の支えにもなります。

認可保育園と認可外保育園の違い

認可保育園は、国や自治体の定める基準を満たしており、保育士の配置や施設の安全性、保育内容などにおいて一定の水準が保障されています。費用も保護者の収入に応じた料金設定がなされているため、比較的経済的な負担が軽減されます。一方、認可外保育園は運営の自由度が高く、夜間保育や休日保育など柔軟な対応が可能です。ただし、保育の質や安全性には施設ごとの差があるため、実際に見学したり口コミを確認することが重要です。両者を比較検討し、家庭のニーズに合った施設選びが求められます。

学童保育がもたらす利点

学童保育は、小学校低学年の児童を対象に、放課後の時間帯に安心して過ごせる環境を提供する制度です。共働き家庭では、保護者が帰宅するまでの間に子どもが一人で過ごすことへの不安が大きく、学童保育の存在は欠かせません。宿題のサポートや遊びの提供、食事サービスを行う施設もあり、子どもの生活習慣や学習習慣を整える役割も果たします。さらに、異年齢との交流を通じて人間関係を広げることができ、社会性の発達にも寄与します。

保育の申し込みと提出書類について

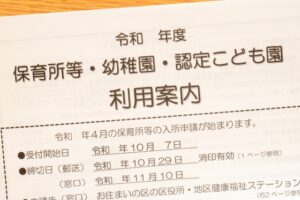

保育園入園申請の流れ

各自治体の受付期間内に必要書類をそろえ、申請書とともに提出します。面談や選考を経て、内定の連絡が届きます。

必要な書類とその記入方法

就労証明書、住民票、健康診断書などが必要です。漏れがないよう、提出前に必ずチェックしましょう。

希望理由の具体的な書き方

例文:共働きで平日の日中は子どもの保育が難しく、保育園での集団生活を通じて成長を促したいと考えています。

内定を勝ち取るための自己PR

志望動機の重要性と考え方

保育園の教育方針や立地条件、特色に共感する点を具体的に記載することが重要です。

アピールポイントの設定方法

家庭でのしつけ方針や、保育園との協力姿勢などを明記し、信頼できる保護者であることを伝えましょう。

保育を必要とする理由の解決策

保育支援制度を活用する

育児休業明け保育、延長保育、企業主導型保育など、さまざまな支援制度を有効に使いましょう。

地域資源との連携と活用

地域の子育て支援センターやボランティア団体と連携し、育児の孤立を防ぐ仕組みを活かします。

保育の安全性と安心感の確保

保育環境の重要性

清潔で安全な設備、スタッフの配置基準などを確認することで、安心して預けることができます。

不安を解消するためのポイント

定期的な保育参観、連絡帳のやり取り、写真共有アプリの利用など、コミュニケーションを重視しましょう。

保育を必要とする理由に関するQ&A

よくある質問とその回答

Q:就労時間が短くても申請できますか?

A:可能です。ただし、点数制のある自治体では優先度が低くなることがあります。

知恵袋からの実際の相談例

「祖父母が近くにいるけど仕事をしていて預けられない場合はどうすれば?」

→ 就労証明などで家庭での育児が難しいことを明確にすれば問題ありません。

まとめ

本記事のポイントの再確認

- 共働き世帯の保育ニーズは多様化

- 具体的な理由と例文を用意することが大切

- 保育士との連携と保育施設選びも重要

今後の保育環境への期待

柔軟な保育体制の拡充や、より安心して利用できる仕組みの整備に期待が高まります。