お祭りのご祝儀袋の基本マナー

ご祝儀袋とは何か

ご祝儀袋とは、お祝いの金品を包むために使用される特別な封筒のことを指します。古くから伝わる日本の慣習であり、単なる贈り物ではなく、心を込めて祝意を示すための重要なアイテムです。一般的には水引やのしが施され、封筒そのものに格式が求められます。また、ご祝儀袋は場面に応じて使い分ける必要があり、結婚式や出産祝い、そして地域行事であるお祭りなど、それぞれに適したデザインや書き方が存在します。こうしたマナーを守ることで、贈る相手に対する敬意と心遣いを表すことができます。

お祭りにおけるご祝儀の重要性

地域の伝統行事であるお祭りでは、町内会や神社関係者への感謝や支援の気持ちを表すために、ご祝儀を渡す文化が根付いています。ご祝儀は単なる金銭的な支援ではなく、地域社会のつながりを深める大切な手段でもあります。特に祭りの運営に携わる人々に対しては、感謝の意味を込めてきちんと包み、お渡しすることが礼儀とされています。お祭りの参加者としての自覚と責任を示す意味でも、ご祝儀の準備は欠かせない要素といえるでしょう。

地域ごとのマナーの違い

お祭りにおけるご祝儀には、地域ごとにさまざまな慣習やしきたりがあります。たとえば、金額の相場が異なったり、使うべき祝儀袋の種類や書き方が細かく定められていたりすることもあります。また、渡すタイミングや言葉のかけ方にもローカルルールが存在する場合があり、うっかり失礼にあたるケースも考えられます。そのため、参加する地域のお祭りのルールや慣習を事前に調べておくことが重要です。地元の人や町内会の担当者に相談すれば、安心して準備ができるでしょう。

ご祝儀の金額とその相場

お祭りのご祝儀相場

一般的には3,000円〜10,000円が相場とされますが、町内会の規模や関係性により異なります。

金額の書き方と目安

中袋には漢数字(壱、弐、参など)を用いて金額を書きます。例:「金伍仟円」など。

ご祝儀の相場と地域差

一部地域では1,000円程度でも受け入れられることがあります。地域の事情に応じた金額設定が求められます。

祝儀袋の書き方と記載内容

表書きの書き方と例

表書きは、祝儀袋の最も目立つ部分に記載するため、特に丁寧に書く必要があります。使用する言葉は「御祝」「奉納」「御神前」など、お祭りの内容や贈る相手に応じて適切なものを選びましょう。「御祝」は一般的な祝意、「奉納」は神社などへの捧げ物として、「御神前」は宗教的な意味合いを含む場面で用いられます。書く際には毛筆や筆ペンを使用し、丁寧な筆致を心がけることが大切です。また、楷書でバランスよく中央に配置し、余白とのバランスも意識しましょう。ペン字やサインペンは避け、できれば筆文字で仕上げると格調高い印象を与えます。

名前の記入方法と注意点

表書きの下には、送り主のフルネームを記入します。個人で贈る場合は中央に一人分の氏名を。夫婦であれば、通常は夫の名前のみを記載する場合もありますが、必要に応じて連名にしても問題ありません。

連名の場合は、右側に目上の人や中心人物の名前を書き、左に順番をつけて記入するのがマナーです。会社や団体名義で贈る場合は、団体名の下に代表者の名前を添える形が一般的です。また、略字や崩した文字ではなく、楷書で丁寧に書くことが大切です。

中袋の使い方と記載内容

中袋は、祝儀袋の内側に入れる封筒で、金額や氏名、住所などを記載する重要な役割を担います。中袋の表面中央には「金○○円也」と、漢数字を使って金額を記入します。

例:「金壱萬円也」や「金伍仟円也」など。裏面には縦書きで、送り主の住所と氏名を丁寧に記入しましょう。市販の中袋にはあらかじめ記載欄が設けられているものも多いため、それに従って記入するとよいでしょう。住所を省略せず、郵便番号も含めて記入しておくと、受け取る側にとっても親切です。特にお返しなどが必要な場合、連絡先として重宝されます。

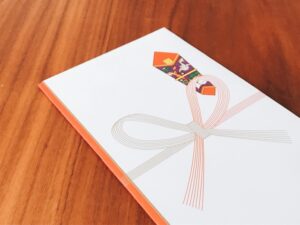

お祭りに使うのし袋の種類

水引の向きと意味

紅白の水引が一般的で、結び切りではなく何度も結べる花結び(蝶結び)が使用されます。

花結びの選び方

花結びは、繰り返し起こっても良いお祝い事に用いられるため、お祭りや出産祝いなどに最適です。

のし袋の用意と選び方

文具店やスーパーで市販されていますが、格式を重んじる場では上質な和紙の袋が適しています。

祝儀袋の渡し方とタイミング

渡すタイミングと場所

神社や町内会の受付、祭りの開始前などが適切なタイミングです。混雑を避ける配慮も必要です。

渡し方のマナー

両手で丁寧に渡し、「ささやかですがお納めください」などの一言を添えると丁寧です。

連名での渡し方

名前は連名で記入し、表書きの下にバランスよく配置しましょう。中袋の記載も各人の名前と住所を明記します。

お祭り関連のイベントとご祝儀

初節句のお祝いとご祝儀

地域によっては初節句の際に神社に奉納することもあります。祝儀袋も同様に丁寧に用意します。

神社への参拝と奉納

神社主催のお祭りでは「奉納」名義で祝儀を渡すことが多く、のし袋の表書きもそれに合わせましょう。

獅子舞などのイベントでのご祝儀

獅子舞や餅まきなどの際に祝儀を渡す場合は、簡易的な祝儀袋でも問題ありませんが、丁寧に包む心構えが大切です。

お祝いの伝え方と贈り物

祝い金の相場と選び方

親戚やご近所などの関係性により、相場は異なります。金額に見合ったのし袋を用意しましょう。

お祝儀と贈り物の違い

祝儀は現金、贈り物は品物と役割が異なります。併せて用意する場合はバランスが大切です。

地域の伝統と贈り物

地元の特産品や縁起物などを贈り物として添えると、より丁寧なお祝いとなります。

お札の準備と使用方法

新札の準備が必要な理由

新しい門出やお祝いには新札がふさわしく、丁寧な印象を与えます。

お札の向きについて

中袋に入れる際は、肖像画が表側かつ上向きになるように揃えるのがマナーです。

封筒への入れ方

中袋にお札を入れ、表書きの方向と合わせて祝儀袋に収めます。封はのり付けせず、ふたを折るのみで問題ありません。

お祭りに参加する際の注意点

事前の準備と確認事項

祭りの日時、場所、祝儀の必要性や金額などを事前に確認し、余裕をもって準備しましょう。

お祭り参加時の服装マナー

カジュアルすぎない清潔感のある服装が基本。地域により和装が好まれることもあります。

祝儀の持参方法

バッグやポーチに収まるサイズの祝儀袋を選び、折れ曲がらないように携帯します。