初めての巻きすの魅力と使い方

巻きすとは?基本情報を解説

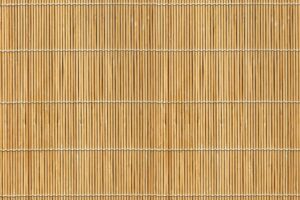

巻きすとは、竹やプラスチック素材で編まれた調理道具で、主に巻き寿司や伊達巻、さらには洋風ロールケーキの成形などにも応用される便利なキッチンアイテムです。細い棒状の素材を横並びにして紐や糸で編み込む構造により、柔軟性と適度な強度を兼ね備えています。

そのため、食材を均一に巻き上げ、形を整えることができるため、料理の完成度を高めるのに役立ちます。また、巻きすは和の雰囲気を演出する道具として、料理の見た目を引き立てる点でも評価されています。

巻きすの種類と選び方のポイント

巻きすには主に「竹製」と「プラスチック製」の2種類があります。

竹製の巻きすは、天然素材の風合いや香りが魅力で、特に和食との相性が抜群です。見た目にも高級感があり、職人の手仕事が感じられる品も多く存在します。

一方で、プラスチック製の巻きすは軽量で扱いやすく、水に強いため洗浄後の乾燥も早いです。

使用頻度や用途に応じて、自分に合ったタイプを選びましょう。また、巻きすのサイズや棒の太さも重要な要素で、細巻き用と太巻き用で選ぶ基準が異なることも覚えておくと良いでしょう。

ダイソーの巻きすはどう選ぶ?

100円ショップのダイソーでは、初心者にも扱いやすい竹製やプラスチック製の巻きすが数種類販売されています。コストを抑えつつ試せるため、初めて巻きすを使う方には特におすすめです。

竹製の商品でも品質に差があるため、購入前には竹の表面の滑らかさや節の処理が丁寧に行われているか確認しましょう。

また、サイズ感も重要で、自宅で使う寿司のサイズに合ったものを選ぶことが、巻きやすさに直結します。収納性や洗いやすさも考慮し、使用後のメンテナンスまで見越した選択が成功のカギとなります。

巻きすの裏表の見分け方

巻きすの裏表を見極める方法

巻きすには「表」と「裏」があり、それぞれの特徴を理解して使い分けることが美しい仕上がりにつながります。

「表」は竹の節が整っていて滑らかな面であり、「裏」は紐で留められた側で、節の凹凸がありザラつきがあります。

この構造は見た目や食材の滑りやすさに影響を与えるため、用途によって意識して使い分けることが重要です。料理の種類や仕上がりのイメージに応じて正しい面を選ぶことで、プロのような仕上がりを目指すことができます。基本的には滑らかな表面を外側にして使用し、見た目と形の両方を整える役割を果たします。

表と裏で異なる使い方とは

巻きすの「表面」は食材に触れにくいため、見た目を美しく仕上げたい巻き寿司などに最適です。表側を外に向けて使うことで、海苔や卵焼きの表面が均一に整い、巻き終わりも美しく仕上がります。

一方、裏面は竹の凹凸や紐の摩擦が大きく、食材がずれにくいため、形をしっかり保ちたいときに活躍します。特に伊達巻や太巻きなどでしっかりと巻き上げる際には裏側を内側にして使用することで、食材が動かず綺麗に成形しやすくなります。

使い分けをマスターすることで、料理の完成度が一段とアップします。

海苔の裏表と巻きすの関係

海苔にも裏表があり、ツヤのある滑らかな面が「表」、ざらざらした面が「裏」とされています。巻き寿司を作る際には、海苔の表面を外側にし、巻きすの滑らかな面(表)と合わせて使用することで、美しい光沢と均一な仕上がりを演出できます。

また、海苔の表と巻きすの表を意識して揃えることで、巻きがずれるのを防ぎ、より精度の高い調理が可能になります。このように、巻きすと海苔の表裏を正しく理解することは、見栄えだけでなく、食感や扱いやすさにも大きな影響を与えます。

巻きすを使った料理レシピ

伊達巻の作り方とポイント

伊達巻は、卵と白身魚のすり身やはんぺんなどを合わせて作る、見た目も華やかな甘い卵料理です。

ふんわりとした食感と美しい渦巻き模様が特徴で、おせち料理やお祝いの席にもよく登場します。作り方は、材料をミキサーで滑らかになるまで撹拌し、フライパンまたはオーブンで焼きます。

その後、熱いうちに巻きすを使って素早く巻き、輪ゴムや紐でしっかり固定して形を整えます。冷めるまでそのまま置くと、きれいな渦巻き模様が保たれます。巻くときにラップを挟むと衛生的で、片付けも簡単です。

味のバリエーションとしては、砂糖の代わりにみりんや蜂蜜を使うとコクが出て、洋風の味付けにもアレンジが可能です。

細巻きや太巻きの作り方

細巻きは一種類の具材を中心にして、比較的少量のご飯と海苔で細く巻き上げるスタイルで、見た目にもすっきりとしており食べやすいのが特徴です。

キュウリ、たくあん、納豆などが定番の具材で、初心者にも扱いやすいです。太巻きは複数の具材を入れてボリュームを出し、断面が色とりどりで見栄えも良いため、お祝いごとや節分の恵方巻きにも適しています。巻く際には、巻きすの下にラップを敷くとご飯がくっつきにくく、きれいに仕上がります。

また、ご飯は海苔の端まで均等に広げず、上側1cmほど空けると巻き終わりがきれいにまとまります。具材を入れる位置やご飯の量、巻く力加減に注意することで、崩れにくい美しい巻き寿司が完成します。

手巻き寿司の楽しみ方

手巻き寿司は、その名の通り手で自由に巻いて楽しむスタイルで、パーティーや家族の集まりにぴったりのメニューです。巻きすは基本的に使わず、海苔とご飯、好みの具材を用意すれば準備は簡単。自分で好きな具を選んで巻くスタイルは、子どもから大人まで楽しめるアクティビティになります。

ただし、人数が多いときや見た目にこだわりたい場合には、巻きすを使ってあらかじめ一定の形に巻いた手巻き寿司を準備しておくのも一つの方法です。

また、ご飯に酢を混ぜておくと風味が引き立ち、より本格的な味わいになります。手巻き寿司用に小さめの巻きすを用意しておくと、イベント時にも役立ちます。

巻きすの代用方法

巻きすがない時の代用アイデア

巻きすが手元にないときでも、身近な素材をうまく使うことで、巻き寿司や伊達巻などの料理を美しく成形することが可能です。

最も手軽な代用としては、アルミホイルやラップが挙げられます。

アルミホイルは適度な硬さがあり、巻いた際に形をしっかり保てるため、太巻きや伊達巻などに適しています。一方、ラップは柔らかくて食材に密着しやすいため、細巻きや繊細な仕上がりが求められる料理に向いています。

どちらの場合も、巻く前にラップやホイルを平らに敷き、食材を均等に置いてから丁寧に巻き上げることで、巻きすに近い仕上がりを再現できます。また、巻いた後に輪ゴムやクリップなどで固定して冷ますと、より形が安定します。

プラスチックラップやキッチンシートの活用法

代用素材として人気があるのが、プラスチックラップやシリコン製のキッチンシートです。

特にプラスチックラップは使い捨てでき、衛生面でも安心できるため、家庭料理に最適です。ラップの上に海苔を広げ、ご飯や具材を配置したら、ラップごとくるっと巻き込むようにすると、手も汚れず巻きすなしでも美しく仕上がります。

また、巻いた後に軽く押さえることで形が安定し、切る際にも崩れにくくなります。シリコン製キッチンシートは洗って繰り返し使えるため、環境にも優しく、耐熱性が高いため伊達巻の成形などにも使えます。さらに、滑りにくい特性があるため、初心者でも扱いやすく、巻きミスを防ぎやすいというメリットもあります。

失敗しない巻きすの使い方

巻き寿司を美しく巻くコツ

巻き寿司を美しく巻くには、まず具材の配置が重要です。具材は中央にまとめて配置することで、巻いたときに断面が均一になり、見た目が整います。

ご飯は海苔の上に薄く、そして均等に広げるようにしましょう。厚くしすぎると巻きづらくなり、食感も重くなってしまいます。

巻く際には、巻きすを手前から押し出すようにして、ご飯や具材が崩れないように軽く圧をかけながら巻き進めます。巻きすを一気に巻くのではなく、少しずつ持ち上げて巻くことで、空気が入らず綺麗に仕上がります。巻き終わった後は、軽く押さえて形を安定させ、しばらく置いてからカットすると、切り口も美しく保てます。

卵焼きを巻くための注意点

卵焼きを巻くときの最大のポイントは、焼き上げた直後の熱いうちに巻くことです。熱が冷めてからでは弾力が減り、きれいな形に成形するのが難しくなります。

伊達巻のようにふんわりと厚みのある卵料理は、ラップで包んでから巻きすで巻くと、表面を整えながら成形でき、衛生的かつ美しい仕上がりになります。

巻く前には、卵焼きの厚さが均一になるように焼き、巻くときも力を入れすぎず、全体を優しく押さえるのがコツです。冷めるまで巻きすでしっかり固定しておくと、形崩れを防げます。

飾りの使い方で見栄えアップ

料理を一段と引き立てるために、飾りの工夫は非常に効果的です。巻き寿司や伊達巻を巻いた後は、巻き終わりを下にして形を安定させることで、仕上がりが整います。カットする際には、包丁をよく濡らしてから使うと、ご飯や具材が刃にくっつきにくく、断面がきれいになります。

また、断面に飾り包丁を入れることで、立体感や模様が出て食卓がより華やかになります。たとえば、ゆず皮や大葉を添えたり、彩り野菜で皿にアクセントを加えると、見た目に加えて季節感も演出できます。こうした細かな工夫が、家庭料理をワンランク上の仕上がりに導いてくれます。

巻きすのメンテナンス法

巻きすの洗い方と干し方

巻きすは天然素材の竹でできている場合が多いため、取り扱いには注意が必要です。使用後はすぐにぬるま湯でやさしく洗いましょう。

汚れがひどい場合は、柔らかいスポンジでこすり洗いをしますが、洗剤の使用はできるだけ避けるのがベストです。洗剤を使う場合は中性洗剤を少量だけ使い、しっかりとすすぎ残しがないように流してください。

洗った後は水気をしっかり拭き取り、直射日光を避けて風通しの良い日陰で自然乾燥させることが大切です。

完全に乾くまで平らな場所に置く、または吊るして乾かすのが効果的です。

長持ちさせるための保存方法

巻きすを長く使い続けるためには、保管方法も非常に重要です。湿気の多い場所を避けるのはもちろんのこと、使用後は完全に乾燥させてから収納しましょう。

おすすめの方法は、巻きすを新聞紙やキッチンペーパーで包み、それを通気性のある袋や箱に入れて保管することです。乾燥剤を一緒に入れておくのも効果的です。また、使用頻度が低い場合でも、定期的に取り出して風を通すことで、竹の劣化を防ぎます。

まとめ:巻きすを使いこなすために必要なこと

巻きすは和食の仕上がりを美しく整えるための便利な道具です。

裏表の見分け方や適切な使い方、さらには洗浄や保管といったメンテナンスまでしっかり押さえておくことで、料理の完成度が格段にアップします。

初心者でも基本を理解し、丁寧に扱えば、手軽にプロのような仕上がりが目指せます。巻きすを正しく使いこなして、日々の料理をもっと楽しく、美しく演出しましょう。