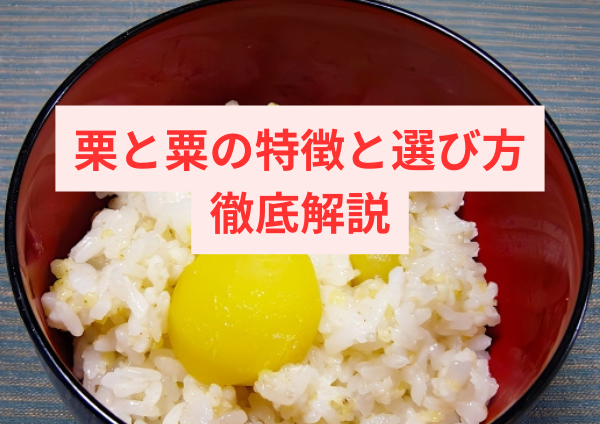

栗と粟の違いとは?

栗の基本情報と特性

栗(くり)は、ブナ科クリ属に属する木の実で、主に秋に収穫されます。外皮が硬く、内部には甘みのある実が含まれています。日本では甘栗や焼き栗として親しまれ、特に中津川市などで高品質な栗が生産されています。

粟の基本情報と特性

粟(あわ)は、イネ科の穀物で、小さな粒状の穀物として知られています。古代から日本で栽培され、栄養価が高く、雑穀ごはんやお粥などに利用されます。

栗と粟の栽培環境の違い

栗は比較的温暖な気候を好み、水はけの良い土壌で育ちます。一方、粟は乾燥地にも適応しやすく、痩せた土壌でも育ちやすい特徴があります。

栗と粟の読み方と書き方

栗の漢字と読み方

「栗」は「くり」と読みます。音読みでは「リツ」とも発音されます。

粟の漢字と読み方

「粟」は「あわ」と読み、音読みでは「ゾク」とも発音されます。

栗と粟の文字の成り立ち

「栗」は実が落ちる様子を表した象形文字で、「粟」は小さな粒が密集した形を象った文字とされています。

栗の種類と食べ方

焼き栗の作り方と美味しさ

焼き栗は、栗をそのまま加熱することで甘みが引き立ち、ホクホクとした食感を楽しめます。焼き方のコツは、栗に切れ目を入れておくことです。これにより、加熱中の圧力で破裂するのを防ぎ、均等に火が通りやすくなります。焼き栗の調理方法には、オーブンやフライパン、炭火などさまざまな手法があり、それぞれ異なる風味を楽しむことができます。例えば、炭火焼きではスモーキーな香ばしさが加わり、オーブンでは均等に焼けて甘みが増します。また、焼き栗をより美味しく食べるためには、焼いた後にしばらく蒸らすことで、よりしっとりとした仕上がりになります。

さらに、焼き栗はそのまま食べるだけでなく、スープやデザートのトッピングとしても活用できます。焼き栗を細かく刻んでヨーグルトやアイスクリームに加えると、自然な甘みが引き立ちます。また、焼き栗をペースト状にしてパンやお菓子のフィリングにするのもおすすめです。

栗を使ったレシピ集

栗ごはん、モンブラン、栗きんとんなど、多彩な料理に活用できます。栗ごはんは、もち米と一緒に炊くことでより風味が増し、ほんのり甘みのあるご飯に仕上がります。モンブランは、栗をペーストにして生クリームと組み合わせることで、濃厚で滑らかな味わいを楽しめます。栗きんとんは、おせち料理としても人気があり、しっとりとした甘さが特徴です。

さらに、栗を使った洋菓子やパンも人気があります。例えば、栗のマフィンやパウンドケーキ、栗のタルトなど、バターとの相性が良く、香ばしい風味が楽しめます。また、栗を使ったスープも絶品で、ポタージュ風にすることで濃厚でクリーミーな味わいが引き立ちます。

粟の種類と食べ方

粟を使った料理とレシピ

粟ごはんや粟餅、雑穀スープなど、さまざまな料理に使われます。特に粟ごはんは、日本の伝統的な食文化の一部として古くから親しまれています。炊き立ての粟ごはんは、ふんわりとした食感と独特の甘みが特徴で、和食だけでなく洋食にもよく合います。粟餅は、粟を炊いてつぶし、餅状に成形したもので、砂糖やきな粉と組み合わせることで一層美味しくなります。

また、粟を使ったスープも人気です。粟を他の雑穀と組み合わせてスープにすることで、より栄養価の高い一品になります。さらに、粟粉を使ったクッキーやパンも増えており、小麦粉の代替品としても注目されています。

粟の取り扱いと調理法

水でしっかり洗い、炊飯器や鍋で炊くことで美味しく食べられます。特に炊飯器を使用する場合は、通常の白米と同じ水加減で炊くと、もちもちとした食感が引き立ちます。鍋で炊く場合は、弱火でじっくり炊き上げることで、より風味豊かな仕上がりになります。また、粟をスープやシチューに加えると、自然なとろみが生まれます。

粟は保存方法にも注意が必要で、湿気を避けて密閉容器に入れ、冷暗所に保存するのがポイントです。調理前には数時間浸水させることで、より柔らかく炊き上がります。炒め物やリゾットにも活用できるため、さまざまなレシピに取り入れることで、食事のバリエーションが広がります。

栗の栽培方法と地域

中津川市における栗の栽培

岐阜県中津川市は栗の名産地として知られ、栗きんとんが有名です。

栗の生育条件と土壌

温暖な気候と水はけの良い土壌が適しています。

栗の収穫時期と注意点

9月から11月が収穫時期で、収穫後は適切に保存することが重要です。

粟の栽培方法と地域

粟の育成条件と環境

粟は乾燥地に適応し、比較的痩せた土壌でも生育可能です。

日本における粟の生産地域

東北地方や北陸地方などで栽培されています。

粟の収穫と保存法

夏から秋にかけて収穫され、乾燥させて保存します。

栗と粟の文化的背景

日本文化における栗の位置付け

栗は祝い事やおせち料理に使われ、秋の味覚として親しまれています。特に栗きんとんや栗ご飯は縁起の良い食べ物として知られ、昔から家庭や神社仏閣で供えられてきました。

粟の歴史と食文化

古代日本では粟は主食の一つとして重要視され、神事にも使われました。弥生時代には広く栽培され、米が普及する以前は主要な穀物の一つとされていました。

栗と粟にまつわる民俗行事

栗拾いや雑穀祭りなど、地域ごとの行事があります。栗に関しては、秋の訪れを祝う「栗祭り」が各地で開催され、栗を使った料理がふるまわれることが多いです。一方、粟に関連する行事としては、五穀豊穣を祈る祭りで粟餅が振る舞われるなど、伝統的な食文化の中で重要な位置を占めています。また、粟粥は特に冬至の日に健康と長寿を願って食べられる習慣があり、日本各地に根付いています。

栗と粟の市場と流通

栗の市場価格と流通

栗は季節ごとに価格が変動し、高品質なものは高価になります。特に秋の収穫期には新栗が市場に出回り、産地や品種によって価格に大きな差が出ます。高級ブランド栗や有機栽培されたものは、一般的な栗よりも高値で取引されることが多いです。また、国内産の栗は品質が良いため、贈答用や加工食品としての需要も高まっています。

粟の市場動向と需要

健康志向の高まりとともに、雑穀ブームで需要が増えています。特に、低GI食品としての評価が高まり、糖質制限を意識する人々に人気があります。スーパーや通販サイトでは、単体の粟だけでなく、雑穀ミックスとして販売されることも多く、手軽に取り入れやすい食品として普及しています。さらに、飲食店やレストランでも粟を使った料理が提供される機会が増えています。

栗と粟の輸出入状況

栗は中国産の輸入が多く、粟は国内産が主流です。特に中国産の栗は価格が安く、甘栗などの加工品に多く使われています。一方で、国内産の栗は品質が高く、ブランド化が進んでおり、日本産の栗を使用した商品は高価格帯の市場での需要が高まっています。粟に関しては、国内の農家による生産が主体となっていますが、近年では輸入粟の流通も増えており、価格競争が起こる可能性があります。また、国内の食文化の変化により、輸出向けの栗や粟製品の開発も進んでいます。