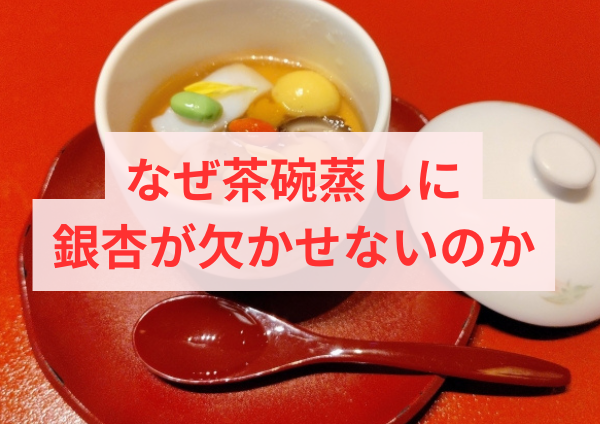

茶碗蒸しに銀杏が欠かせない理由

銀杏の役割と茶碗蒸しの味わい

茶碗蒸しの中に銀杏を入れることで、独特のほろ苦さと食感が加わり、全体の味にアクセントをもたらします。

また、銀杏の柔らかさとほどよい歯ごたえが、なめらかな卵液とのバランスを生み出します。さらに、銀杏のほのかな甘みが、出汁の旨味をより引き立てる役割を果たします。

口の中で広がる風味の変化も楽しめるため、茶碗蒸しの食体験を一層豊かにする要素となっています。

銀杏の鮮やかな黄色は、視覚的にも料理を引き立てるため、見た目の美しさを向上させます。特に季節感を意識した料理において、秋の味覚としての銀杏は非常に魅力的な要素となります。

さらに、食感のコントラストが加わることで、滑らかな卵液と銀杏の弾力のある歯ごたえが、最後まで飽きさせない味わいを生み出します。

地域による茶碗蒸しと銀杏の違い

地域によって茶碗蒸しのレシピは異なり、銀杏を入れない場合もありますが、伝統的な和食文化では銀杏が欠かせない具材の一つとなっています。

関東地方では銀杏を具材の中心に据えることが多い一方、関西地方ではより出汁を重視し、具材はシンプルにまとめる傾向があります。

また、九州地方や沖縄では銀杏を使わず、代わりにさつま芋や椎茸を加えることもあります。これは、地域の気候や農産物の違いによるもので、茶碗蒸しのバリエーションが豊かであることを示しています。

さらに、北海道などの寒冷地では、銀杏を使わずにホタテやカニを加えることが一般的で、独自のアレンジが施されています。

海外では、日本食ブームの影響で茶碗蒸しが広まりつつあり、銀杏を入れるかどうかは国や地域によって異なります。

アジア圏では伝統的な形を保つことが多いですが、欧米ではハーブやチーズと組み合わせることで、和洋折衷のスタイルが確立されつつあります。

茶碗蒸しの基本的なレシピ

材料と必要な具材

- 卵

- だし汁

- 醤油

- みりん

- 塩

- 鶏肉

- しいたけ

- かまぼこ

- 銀杏

茶碗蒸しの作り方の手順

- 卵を溶き、だし汁と調味料を混ぜる。

- 具材を器に入れ、卵液を注ぐ。

- 蒸し器で弱火で15〜20分蒸す。

- 竹串を刺し、透明な汁が出れば完成。

銀杏を使ったアレンジレシピ

銀杏を炒めて香ばしさを加える、または銀杏ペーストを茶碗蒸しに混ぜることで、風味の異なるバリエーションを楽しめます。

銀杏の特徴と下処理の重要性

銀杏の生やゆでる食べ方

生の銀杏はアクが強いため、必ず加熱して食べることが推奨されます。ゆでることで苦味が和らぎ、食べやすくなります。

銀杏の下処理方法と注意点

銀杏の殻を割り、薄皮を取り除いた後、塩ゆでや炒ることで独特の風味を引き出します。また、適量を守ることが重要です。

銀杏の旬と選び方

銀杏の旬は秋で、色が鮮やかでふっくらとしたものが良品です。

茶碗蒸しの食材としての銀杏の魅力

茶碗蒸しの具材としての特徴

銀杏の独特の食感が、茶碗蒸しのなめらかな卵液との相性を高めます。

銀杏と相性の良い他の具材

鶏肉やしいたけ、かまぼこなどの具材とよく合い、和風の風味を引き立てます。

銀杏による風味の変化

加熱することで甘みが増し、茶碗蒸し全体の味に深みを与えます。

季節による銀杏の使い方

秋の味覚としての銀杏の役割

秋は銀杏が旬を迎えるため、新鮮なものを使うと風味がより豊かになります。

冬の茶碗蒸しにおける銀杏の利用

冬の温かい料理として茶碗蒸しが楽しまれる際、銀杏のほろ苦さが味のアクセントになります。

一年を通じた銀杏の活用法

冷凍保存することで一年中楽しむことが可能です。

茶碗蒸しと銀杏の文化的背景

日本の料理文化における銀杏

銀杏は古くから和食の食材として使われ、特に茶碗蒸しとの組み合わせが定着しています。

卓袱料理における銀杏の位置付け

長崎の卓袱料理では、茶碗蒸しに銀杏を入れるのが一般的です。

茶碗蒸しと銀杏の歴史

江戸時代から銀杏は茶碗蒸しの具材として親しまれてきました。

茶碗蒸しと銀杏の料理のバリエーション

地域ごとの茶碗蒸しスタイル

関西ではだしを重視し、関東では濃いめの味付けが特徴です。

銀杏を使った他の和食メニュー

銀杏ご飯や煮物など、銀杏を活かした和食は多岐にわたります。

茶碗蒸しと銀杏のペアリング

銀杏の風味を最大限に引き出すために、シンプルな味付けの茶碗蒸しが適しています。

茶碗蒸しに銀杏をどう組み合わせるか

銀杏の入れ方と分量

茶碗蒸し1杯あたり2〜3粒が適量とされます。

エビや鶏肉との組み合わせ

銀杏はエビや鶏肉と組み合わせることで、さらに旨味を引き出します。

見た目の美しさと盛り付けの工夫

銀杏を中央に配置することで、茶碗蒸しの見た目の美しさを際立たせることができます。